コレステロールが高いと体に良くない。なんとなくそんな気がしますね。

では、どのように、どれくらい良くないのでしょうか。これについてご説明します。もしかしたらちょっと意外な内容があるかもしれません。

善玉、悪玉

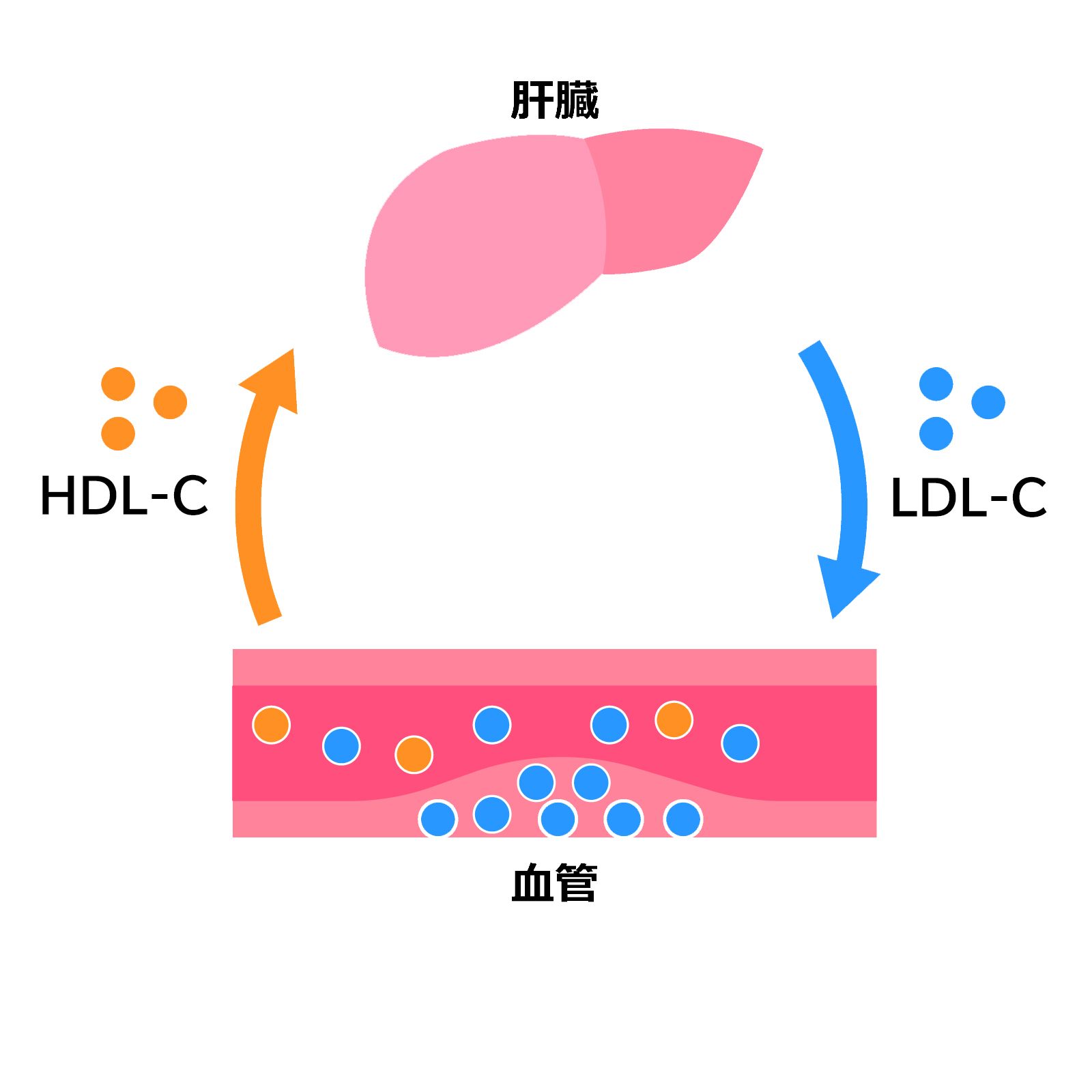

悪玉コレステロール、善玉コレステロールという言葉を聞いたことがある方も多いと思います。これらはそれぞれLDLコレステロール(以下 LDL-C)、HDLコレステロール(以下 HDL-C)と呼ばれます。

詳しい方は「LDL-Cは肝臓から末梢にコレステロールを運び、HDL-Cは末梢から肝臓にコレステロールを運ぶ」というイメージをお持ちかもしれません。往路と復路のような関係性です。

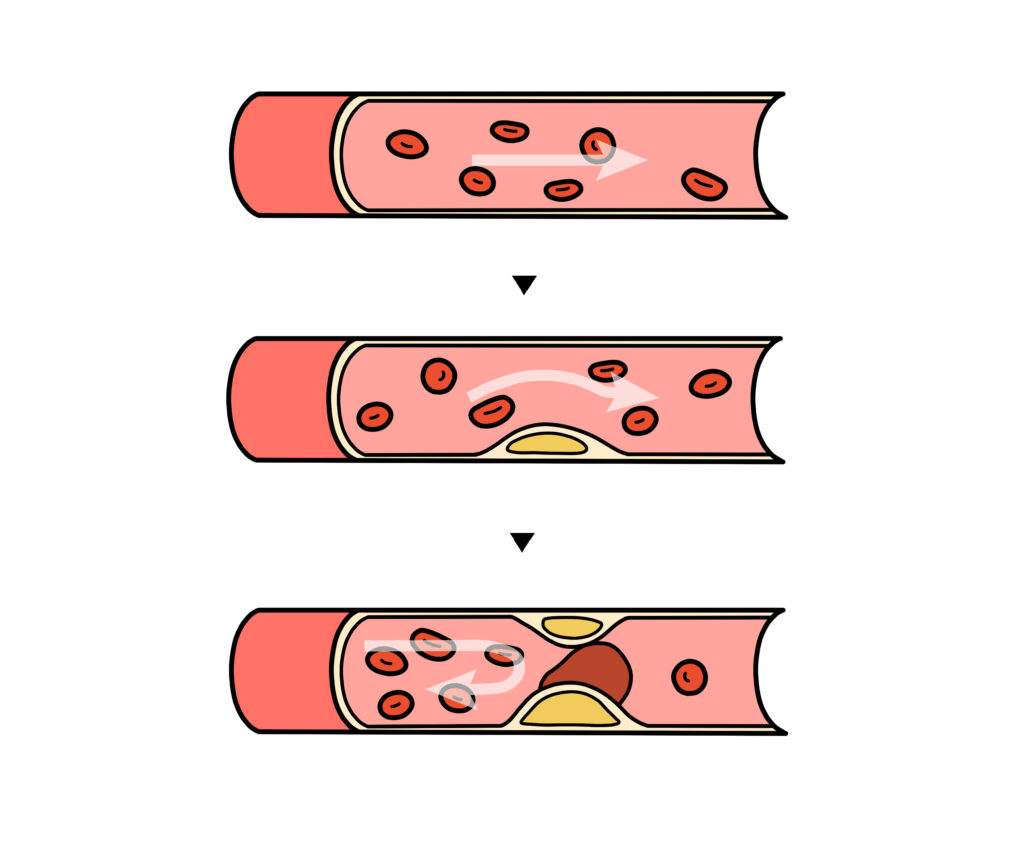

LDL-Cによって血管に運ばれたコレステロールは血管の壁に沈着し、血管を狭窄させます。このコレステロールが沈着した部分をプラークと呼びます。

さらにプラークにカルシウムが沈着してカチカチに硬くなった状態を石灰化と呼びます。

この一連のプロセスを動脈硬化といい、石灰化は動脈硬化の最終段階です。動脈硬化は血管を閉塞させるため、冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)や脳梗塞につながることがあります。

この動脈硬化に一役買っているLDL-Cは悪玉、末梢からコレステロールを回収して動脈硬化を抑制してくれるHDL-Cが善玉というわけです。

第3のコレステロール

ここまでは一般的によく知られていることかもしれませんね。でも実は、第3のコレステロール群があることをご存じでしょうか。

よく健診の採血データの項目に「総コレステロール(以下 TC)」「LDL-C」「HDL-C」とありますが、LDL-CとHDL-Cの数値を足してもTCの数値に足りないと思います。

TC = LDL-C + HDL-C +?

この?に入るのが、レムナント様リポ脂質コレステロール(以下 RLP-C)やカイロミクロン(以下 CM)に代表される第3のコレステロール群です。RLP-CやCMは悪玉と考えられています。

コレステロールの種類

LDL-C:悪玉コレステロール:肝臓→末梢(血管)にコレステロールを運ぶ

HDL-C:善玉コレステロール:末梢(血管)→肝臓にコレステロールを運ぶ

RLP-C:悪玉コレステロール:LDL-Cの仲間

CM:悪玉コレステロール:小腸から血液中に取り込まれたコレステロール

コレステロールのなかで善玉はHDL-Cだけということですね。

なお、LDL-CだけでなくRLP-CやCMも含めた悪玉コレステロールの総量を見るために、non-HDL-C(HDL-C以外のコレステロール)という指標があります。Non-HDL-Cの値は、TCからHDL-Cの数値を引いて算出します。あるいはLDL-Cの値に30を足して推定値とすることもあります。

コレステロールの健康への影響

前置きはここまでにして核心です。コレステロールはどれくらい体に悪いのでしょうか。

冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)、脳梗塞、脳出血のリスクへの影響について、まずはTC、LDL-C、non-HDL-C、HDL-Cに分けてお伝えします。

TC

冠動脈疾患

TC 220mg/dL 以上の場合、TC 220mg/dL 未満の場合と比較して、冠動脈疾患が1.55倍になるという報告があります。この基準をTC 240mg/dL に引き上げると、冠動脈疾患は1.79倍になります1)。

さらにTC高値と高血圧が併存する場合は冠動脈疾患のリスクが高まります。例えばTC 220mg/dL 以上かつ収縮期血圧160mmHg 以上の場合、TC 180㎎/dL かつ収縮期血圧120mmHg の場合と比較して、冠動脈疾患死亡の頻度が4.4倍に増えたという報告があります2)。

脳梗塞

脳梗塞のリスクはTC高値で増大します3)。

脳出血

脳出血のリスクはTC低値で増大します4)。

LDL-C

冠動脈疾患

冠動脈疾患の発症や死亡の確率は、LDL-Cが80mg/dL から30mg/dL 上昇するごとに男性で1.3倍、女性で1.25倍になるという報告があります5)。

しかし一方で、LDL-C高値が冠動脈疾患の発症リスクを増大させるのは男性のみで、女性では関連がないとする報告もあります6)。

脳梗塞

LDL-C高値はアテローム血栓性脳梗塞のリスクを有意に上げます7)。

脳出血

TCと同じく、LDL-C低値でも脳出血のリスクが増大するという報告があります8)。しかし、LDL-C低値では脳出血のリスクは増大しないという報告もあります9)。

Non-HDL-C

冠動脈疾患

心筋梗塞の発症や死亡のリスクは、non-HDL-Cが140mg/dL 以上になると増大傾向となり、170-180mg/dL 以上では明確に増大します10)。

脳梗塞

Non-HDL-Cと脳梗塞との関連性は明確に示されていません11)12)。女性では141-159mg/dL のときに塞栓性梗塞のリスクが最小になったという報告もあります13)。

脳出血

男性ではnon-HDL-C低値で脳出血のリスクが増大するという報告があります13)。

女性ではnon-HDL-Cが160-181mg/dL のときに脳出血のリスクが最小になったという報告があります13)。

HDL-C

冠動脈疾患

HDL-Cが40mg/dL 以上あると、冠動脈疾患のリスクが低下すると報告されています14)15)。

HDL-Cが低値の場合、TCやLDL-Cは正常値でも、冠動脈疾患のリスクが増大するという報告もあります16)。しかしこれとは反対に、HDL-C低値それのみでは冠動脈疾患のリスクとならないとする報告もあります17)。

脳梗塞

HDL-C低値は脳梗塞のリスクを増大させます15)。

脳出血

HDL-Cと脳出血の関連は示されていません17)。

本当にいつでも善玉?

HDL-Cが90mg/dL 以上と極端に高い場合は、HDL-Cが40-59mg/dL の場合と比較して、冠動脈疾患および脳梗塞の死亡リスクが増大するという報告があります18)。

いかがでしょうか。ちょっと意外な内容がありませんでしたか?

また、結論の異なる論説があるなど、コレステロールのリスク評価はいまだ完成されていないという現状もお分かりいただけたかと存じます。

このような現状で、確からしいことをまとめて患者のみなさんにお伝えするとすれば、以下のようなことになろうかと思います。

まとめ

- 総コレステロール値やLDLコレステロール値が高いと血管が詰まりやすくなるというのは、大筋では正しいと思われます。

- 男性の高コレステロール血症は、女性の高コレステロール血症よりも血管が詰まるリスクが高いようです。

- コレステロール値が低すぎると脳出血のリスクが高くなります。

- HDLコレステロールの値が高いと血管が詰まりにくくなります。ただし高いほど良いというわけでもないようです。

診療の実践

最後に、高コレステロール血症の治療中に医師が考えていることをご紹介します。

コレステロールには有害物質のようなイメージがあるかもしれません。しかしながら、ヒトという動物の生命を維持するのにコレステロールは必須の栄養素です。総コレステロール低値で脳出血のリスクが増えるのは、末梢の脂質欠乏により血管が脆弱になるからだと考えられています。月並みですが「バランスが大切」ということです。

この考え方を外来診療で実践するためには、コレステロール値以外の情報も重要になります。患者さんの性別、年齢、病歴、薬歴、家族歴、体型、食生活、運動習慣、動脈エコーの結果などを踏まえて「どれくらい血管が詰まりそうか」という評価をすることが必要です。

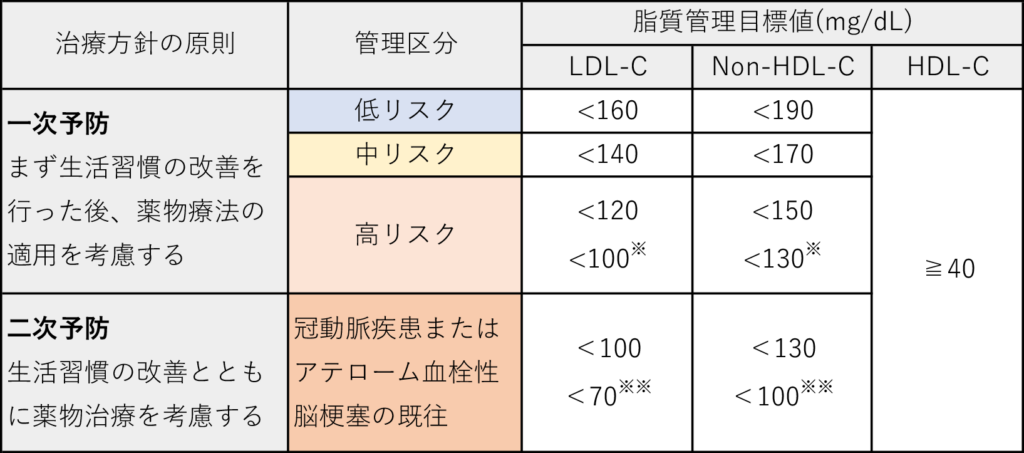

理想的には患者さんひとりひとりにオーダーメイドの目標値を設定したいところですが、ある程度の画一的な目安は必要になります。その目安となるのが以下の日本動脈硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022の表です。なお、一部抜粋と文言の平易化をしています。

※糖尿病において血管障害あるいは喫煙を合併する場合に考慮する

※※糖尿病、家族性高コレステロール血症がある場合に考慮する

一次予防とは、血管が詰まったことがない患者さんの血管がこれからも詰まらないようにするための予防です。二次予防とは、血管が詰まったことがある患者さんがさらに重症化するのを避けるための予防です。

低/中/高のリスク分類には久山町スコアというリスク評価法を使用しますが、少し煩雑なのでここでは割愛します。なお、評価項目には性別、血圧、血糖値、LDL-C値、HDL-C値、喫煙が含まれます。また、糖尿病、慢性腎臓病、末梢動脈疾患のいずれかがある場合には直ちに高リスクとなります。

細かい数字はさておき、このような指標にもとづいてコレステロール値を高からず低からずに最適化し、みなさんの血管を健康に保つことが大切です。まずは生活習慣を整えて健診などで経過観察をするのも良いと思います。そして医療の力が必要なときには、ご相談いただければと存じます。

参考文献

1) Wakugami K, et al. Jpn Circ J. 62: 7-14 (1998)

2) Satoh M, et al. Hypertens. 65: 517-524 (2015)

3) Tanizaki Y, et al. Stroke. 31: 2616-2622 (2000)

4) Nagasawa SY, et al. J Am Heart Assoc. 1: e001974 (2012)

5) Imano H, et al. Prev Med. 52: 381-386. "CIRCS" (2011)

6) Okamura T, et al. Atherosclerosis. 203: 587-592 (2009)

7) Imamura T, Stroke. 40: 302-308. "the HISAYAMA study" (2009)

8) Noda H, et al. Circulation. 119: 2136-2145 (2009)

9) Amarenco P, et al. Stroke. 40: 1405-1409 "SPARCL" (2009)

10) Kitamura A, et al. J Atheroscler Thromb. 18: 454-463 "CIRCS" (2011)

11) Tanabe N, et al. Circ J. 74: 1346-1356 "the JALS-ECC" (2010)

12) Imamura T, et al. Atherosclerosis. 233: 343-348 "the HISAYAMA study" (2014)

13) Saito I, et al. Jpn Atheroscler Thromb. 27: 363-374 (2020)

14) Noda H, et al. Hypertens Res. 32: 289-298 (2009)

15) Yokokawa H, et al. Jpn Atherscler Thromb. 18: 89-98 (2011)

16) Huxley RR, et al. Circulation. 124: 2056-2064 (2011)

17) Hirata T, et al. Eur J Epidemiol. 32: 547-557 (2017)

18) Hirata A, et al. J Clin Lipidol. 12: 674-684 "the EPOCH JAPAN study" (2018)