眠れないというのは大きなストレスですよね。また高血圧、肩こり、慢性頭痛などの体調不良につながることもありますので、なんとか解消したいところです。ここでは不眠症への薬物的/非薬物的な対応方法をご紹介します。

本当に不眠?

眠れないという訴えで患者さんが来院されたとき、私がまず考えることは「本当に不眠症なのかな」ということです。不眠症ではないケースには大きく分けて2つのパターンがあります。

ひとつはそもそも不眠ではないパターン、もうひとつは他の疾患が背景にあるパターンです。

パターン① 不眠ではない

ご覧いただいているグラフは、健康なヒトの睡眠時間の年齢に伴う推移を表したものです1)。

青色の部分が睡眠時間、緑色の部分が就眠前後に目が覚めている時間です。青が濃いほど深い睡眠を意味します。このグラフを見ると、ヒトは年齢を重ねるごとに自然と睡眠時間が短くなることが分かります。これに無理に抗おうとすると、自身が不眠であるという誤解のために苦しんでしまうことがあります。

また適切な睡眠時間というのは個人差が大きいものです。4時間程度の睡眠で十分という方もいれば、9時間程度の睡眠が必要な方もいます。他の多くの検査と違い、共通の基準値がないのです。

睡眠時間が短いと健康に悪いのではないかとご心配される方もおられますが、日中に強い眠気がなければ、ご自身にとって必要な睡眠はとれていると考えられます。

1) Ohayon MM, et al. Sleep. 27: 1255-1273 (2004)

パターン② 他の疾患が背景にある

当院は内科クリニックですが、このようなご相談を受けることがよくあります。

眠っていても夜中に何度も目が覚めてしまいます。その都度トイレに行ってからまた床に入るが、なかなか眠れません。

この場合、不眠症と診断する前に前立腺肥大症や過活動膀胱などの排尿障害ではないかと考える必要があります。

医師が次に発する言葉は「それでは睡眠薬を飲んでみましょう」ではなく、「夜中に何回くらい目が覚めますか?」「尿意で目が覚めますか?それとも目が覚めたから一応トイレに行くだけですか?」「日中の排尿はどうですか?」など、排尿障害の可能性を念頭に置いたものであるべきです。もしも中途覚醒の原因が排尿障害であるならば、まず治療すべきは不眠ではなく排尿障害です。ひょっとすると睡眠薬の出る幕はないかもしれません。

上記の排尿障害は一例で、このほかにも不眠につながる疾患はあります。また精神疾患の症状のひとつとして不眠が現れていることもあります。不眠だから睡眠薬という安直な処方は事態を悪化させることがあるので、その背景に治療すべき疾患がないかと医師は考えるのです。

不眠症の治療

どうやら背景疾患がなく、実際に睡眠時間も足りていないようで、それなのに眠れない。

このような場合には不眠症として治療を行います。治療には大きく2種類あります。すなわち非薬物的療法(睡眠衛生指導、認知行動療法)と薬物療法です。

非薬物的療法

非薬物的療法の要点は、睡眠に関する正確な知識をもとに自身の行動や睡眠環境を評価し、必要に応じてこれらを変容させることにあります。

ヒトを含む生物はサーカディアンリズムというリズムを体内に備えています。日本語では概日リズムと訳されるこのリズムは、clock gene(時計遺伝子)という遺伝子群でDNAにコードされています。近年の研究では、ヒトのサーカディアンリズムのサイクルは24時間10分であるとされています2)。

2) C. A. Czeisler, et al. Science. 284: 2177-2181 (1999)

このサーカディアンリズムは毎日10分ずつズレていく体内時計のようなもので、あくまで原則的なリズムです。ヒトの体はこのズレた体内時計を外部からの情報により補正して、昼夜のリズムを認識しています。このため昼には昼の情報、夜には夜の情報があることで適切な睡眠/覚醒のリズムが作られます。

この情報の最たるものが光刺激です。

例えば就寝直前までTV、PCやスマートフォンの画面を見ていると、網膜が強い光刺激を受けることになります。ここでは仔細な説明は割愛しますが、「明るい」というのは昼の情報ですので、メラトニンというホルモンの血中濃度を下げてしまい就眠を阻害します。この場合の非薬物的療法は、就寝前の2~3時間は画面を見ないようすることです。

以下に不眠症に対する非薬物的療法の例をいくつか挙げます。

非薬物的療法の例

- 夜にTV、PC、スマートフォンを見ない

- 日中に床に就かない

- 食事を3食とる

- 就寝直前に食事や間食をしない

- ベッドや布団には眠るときだけ入る

- 日中は屋外に出て日光を浴びる(散歩や運動をするともっと良いですね)

- 夕食以降は部屋の明かりを少し暗くする

- 寝室を暗くする(うっすらと物の輪郭が見える程度で良いとされています)

いかがでしょうか。本来は当たり前のようなことばかりですが、現代の生活ではこれが意外と守られていないものです。

薬物療法

非薬物的療法だけで不眠が改善すれば最善なのですが、なかなかそう上手くはいかないことも多々あります。また非薬物的療法は結果が出るまでに時間がかかることもあり、実際には薬物療法の併用が必要な場合が多いという印象です。

2024年現在、不眠症の治療に用いられる主要な薬剤は大きく4系統に分けられます。

①ベンゾジアゼピン系睡眠薬 ②非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 ③メラトニン受容体作動薬 ④オレキシン受容体拮抗薬の4種類です。これらの薬剤の特性について理解し、適切に服用することが重要です。

特性といっても難しいことは何もありません。①②は効果や即効性が高い反面、連日使用すると依存や耐性が形成されます。③④は効果や即効性がやや劣りますが、連日使用しても依存性や耐性があまり形成されません。細かいことは医師が覚えておくとして、患者のみなさまはそのような認識があれば十分だと思います。

従来の不眠症に対する薬物療法は①②の薬剤が主体でした。しかしやはり依存性や耐性の問題があるため、不眠症に対する新しいアプローチとして2010年以降に③④が開発されたという歴史があります。

ここで①~④のいずれの薬剤を使用すべきかという疑問が湧いてきます。実はこれについて明確に定められた優先順位はありません。それぞれの薬剤の特性を理解して症例ごとに選択するという漠然とした基準があるのみです。①②の薬剤も短期使用であれば依存や耐性を形成しないと言われています。

しかし私見を述べるなら①②はできる限り処方を避けたいと考えています。どのような依存症でもそうだと思いますが、依存症になるだろうと思って依存症になる人は少ないからです。最初はコントロールできると思って使い始めます。それがいつしか連日服用するようになり、次第に依存が形成されていきます。さらに耐性も形成されるため薬剤の量が増えて、依存のスパイラルが完成してしまいます。私はこれを避けたいので、すでに依存が形成されている場合を除いては、③④のグループの薬剤を優先的に処方しています。

以下に各グループの薬剤の例を挙げます。睡眠薬を服用されている方は、ご自身の内服されている薬剤がどのグループに該当するかチェックしてみてください。

①ベンゾジアゼピン系:

トリアゾラム(ハルシオン®) ブロチゾラム(レンドルミン®) リルマザホン(リスミー®) フルニトラゼパム(サイレース®) クロチアゼパム(リーゼ®) エチゾラム(デパス®) ロラゼパム(ワイパックス®) アルプラゾラム(ソラナックス®) ブロマゼパム(レキソタン®) ジアゼパム(セルシン®) ロフラゼプ(メイラックス®) など多数

②非ベンゾジアゼピン系:

ゾルピデム(マイスリー®) ゾピクロン(アモバン®) エスゾピクロン(ルネスタ®)

③メラトニン受容体作動薬:

ラメルテオン(ロゼレム®)

④オレキシン受容体拮抗薬:

スボレキサント(ベルソムラ®) レンボレキサント(デエビゴ®) ダリドレキサント(クービビック®)

医師の立場から難しいなと感じるのは、①②の薬剤は効果が強く即効性が高いので、患者のみなさまの短期的な満足度が高いことです。③④の薬剤は服用開始から効果を実感されるまでに2週間から8週間程度の時間が必要なことが多く、短期的には満足度が高くないかもしれません。しかし、ぜひ長期的な視点をお持ちいただき、後悔のない治療を受けていただければと存じます。

すでに依存が形成されている場合

すでにベンゾジアゼピン系/非ベンゾジアゼピン系の薬剤への依存が形成されている場合、この依存から離脱するのは容易ではありません。しかし方法がないわけでもありません3)。以下にその方法をご紹介します。

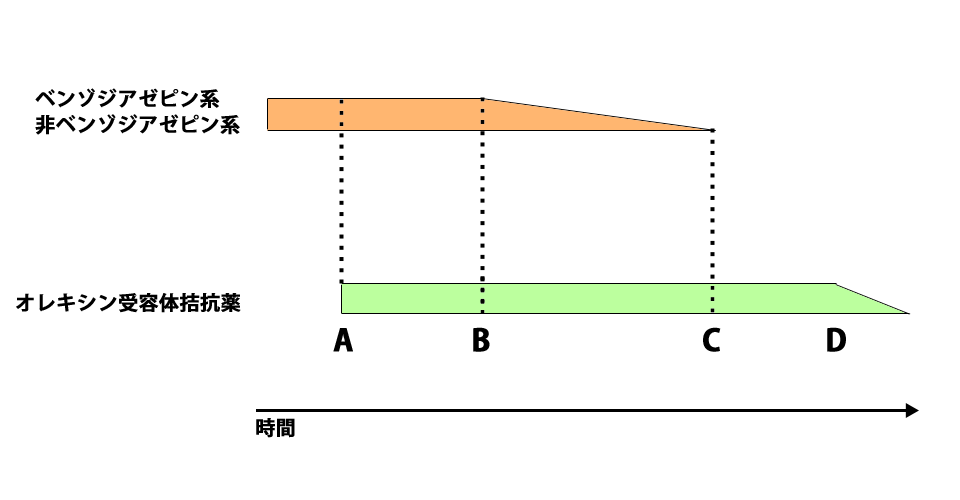

A)オレキシン受容体拮抗薬の併用を開始

B)依存を形成している薬剤を漸減

C)依存を形成している薬剤の中止

D)オレキシン受容体拮抗薬を漸減

BからCまでの期間は短くとも数週間、長ければ数ヶ月間の時間が必要になります。ここを急ぐと反跳性不眠に耐えられずに頓挫してしまいますので、焦らずじっくり時間をかけましょう。

3) Ozone M, et al. Adv Ther. 41: 1728-1745 (2024)

まとめ

ストレス、夜勤が必要な仕事、夜でも明るい街、PCやスマートフォンの画面など、現代社会には不眠症の成因が溢れています。実際に当院にも不眠症でお悩みの方が多数おられます。薬物治療が必要な場合もありますが、できるだけ依存性のない薬剤を用いて、深みにはまらない不眠症治療を受けていただければと存じます。また不眠のそもそもの原因についても考えを巡らせ、安易に不眠症と決めつけてしまわないことも大切です。