帯状疱疹という疾患名を聞いたことがある方は多いと思います。テレビCMなどの影響もあってか、最近は患者さんからご質問をいただくことも多々ありますので、今回は帯状疱疹についてお話しさせていただきます。

帯状疱疹とは

帯状疱疹の原因は「水痘帯状疱疹ウイルス」という病原体です。名前が長いので以下ではVZV(帯状疱疹ウイルス Varicella Zoster Virusの略称)と記載します。

ヒトは幼少期にVZVに初感染して水痘(水ぼうそう)を発症します。水痘はほとんどの場合において自然治癒しますが、このときVZVは体内から完全には排除されません。VZVはヒトの神経組織に残存し、鳴りを潜めながら待機している状態となります。

通常、ウイルスに感染した細胞からはIFN-αという物質が分泌されます。これにより「ウイルスに感染した」という信号が免疫系に伝わり、感染した細胞ごと破壊することでウイルスが排除されます。

しかしVZVに感染した細胞はINF-αを発現しないことが分かっています1)。このため、VZVは免疫を回避してヒトの体内に残存し続けられると考えられています。

1) Ku CC, et al. J Exp Med. 200 :917-925 (2004)

ヒトの神経組織に身を潜めたVZVは免疫力が低下したタイミングで増殖し、帯状疱疹を発症させます。

免疫力が低下するタイミングの例には、疲労、消耗、加齢、他疾患の増悪、抗癌剤の使用、免疫抑制剤の使用、AIDSの発症などが挙げられます。

帯状疱疹の臨床像

帯状疱疹の典型的な臨床像は下のようなものです。

帯状疱疹の臨床像

- 最初はチクチクとした皮膚の痛み(このとき皮疹はありません)

- 痛みの場所に一致して赤みがかった皮疹が出現

- 皮疹の中に小さな水泡が現れる(この頃にはズキズキとした痛みになることが多い)

- 最も特徴的なのが、体の正中線から右か左のどちらかに皮疹が現れること

- 治療が遅れると、皮疹が消退したあとも慢性的な神経障害(痛みや麻痺)を残すことがある

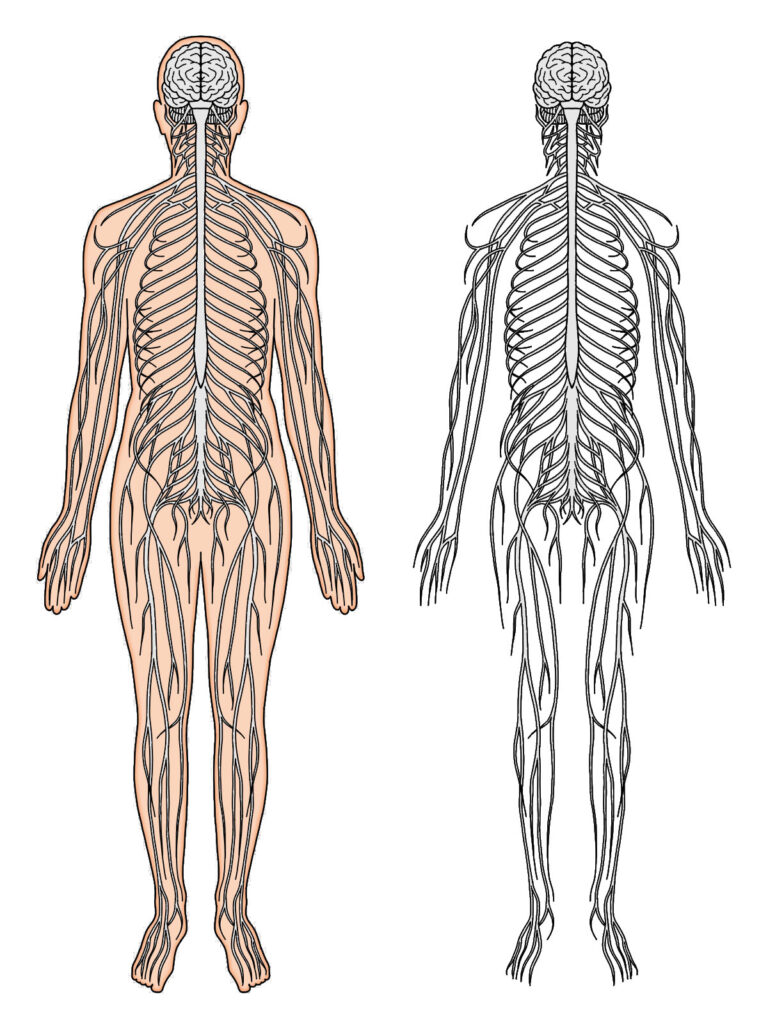

VZVは神経組織に潜伏しているため、帯状疱疹は必ず神経の走行に沿って皮疹が出現します。

ヒトの末梢神経は脊髄を中心に左右に分かれるように広がっているので、帯状疱疹も左右のどちらかにのみ出現するのです。

多くの場合は1つの神経領域に皮疹が出現しますが、ときに遠隔の複数の神経領域に同時に皮疹が現れたり、連続した複数の神経領域に皮疹が現れることもあります。

軽症の場合は外来加療が可能ですが、重症の場合は入院加療が必要になります。

帯状疱疹の治療

帯状疱疹の治療は抗ヘルペスウイルス薬によって行います。また帯状疱疹後疼痛や運動神経麻痺を残さないことも重要な目標ですので、場合によりステロイドを併用することもあります。

とりわけ注意を要するのが眼部帯状疱疹や耳介部帯状疱疹です。

眼部帯状疱疹では、眼の粘膜(角膜や結膜)の皮疹の瘢痕化、視神経炎、動眼神経炎などにより視覚障害や眼瞼下垂を残すことがあります。また耳介部帯状疱疹では、顔面神経炎による表情筋の麻痺(Ramsay-Hunt症候群といいます)、内耳神経炎による耳鳴りを残すことがあります。

四肢や体幹の慢性疼痛や筋力低下も重大な問題ですが、顔面の感覚や運動に痛みや麻痺が残ると、さらに輪をかけて生活の質を損なうことになり得ます。

いずれの場合においても、肝要なのは早期の診断と治療開始です。

帯状疱疹にまつわるアレコレ

続いて、帯状疱疹に関する知見を列挙します。患者さんから質問をいただくことが多い内容について記載しました。

帯状疱疹にまつわるアレコレ

- 1年間で帯状疱疹を発症するのは1,000人のうち4~5人2)

- 帯状疱疹後疼痛を残す確率は10~20%程度3)4)

- VZV抗体保有率は成人で95%、50歳以上では100%5)

- VZV抗体価は帯状疱疹の発症率との関連がない6)※)

- 水痘生ワクチンは帯状疱疹の発症予防および帯状疱疹後疼痛の減少に寄与する7)8)

- 不活化ワクチン(シングリックス®)は帯状疱疹の発症予防および帯状疱疹後疼痛の減少に寄与する9)10)

- VZVは空気感染および接触感染をする

- 帯状疱疹の皮疹にはVZVが含まれる

2) Toyama N, et al. J Med Virol. 81: 2053-2058 (2009)

3) Thyregod H G, et al. Pain. 128: 148-156 (2007)

4) Sato K, et al. J Dermatol. 44: 414-422 (2017)

5) 国立感染症研究所. 令和元年度 感染症流行予測調査報告. 239-252 (2019)

6) Asada H, et al. Vaccine. 37: 6776-6781 (2019) "the SHEZ study"

7) Leung J Dooling K, et al. J Infect Dis. 226: 470-477 (2022)

8) Shiraki K, et al. J Dermatol Sci. 204: 185-192 (2021)

9) Lal H, et al. N Engl J Med. 372: 2087-2096 (2015) "ZOSTER-006"

10) Cunningham AL, et al. N Engl J Med. 375: 1019-1032 (2016) "ZOSTER-022"

※)ヒトの免疫は大きく分けて細胞性免疫と液性免疫の2種類があります。免疫グロブリン(抗体)による免疫は後者に分類されますが、VZVの活動性は主に前者により抑えられていると考えられています。つまり、抗VZV抗体の抗体価で帯状疱疹の発症率を予測することは適切ではありません。

ここで注意していただきたいのが、VZVは空気感染および接触感染をしますが、「帯状疱疹がうつる」ということではありません。

前述しましたように、ほとんどのヒトは自らの神経組織にすでにVZVを保有しています。ですから、今さらVZVに接触するかどうかは問題ではありません。帯状疱疹を発症するかどうかは、VZVに接触するかどうかではなく、あくまで自身の免疫状態に依存すると認識していただければ良いと思います。

ただしVZV感受性者(乳幼児などのVZV未接触者、免疫不全の方、VZVに対する免疫が十分に形成されない方)に対してはVZVの感染契機となり得ます。このため病院などでは、帯状疱疹を発症した入院患者さんを陰圧室に隔離するという対策を取ることもあります。

VZV感受性者がいないと思われる環境であれば「帯状疱疹はうつらない」と言っても語弊はありません。

帯状疱疹の予防(ワクチン)

現在、帯状疱疹の予防には2種類のワクチンがあります。

ひとつは水痘生ワクチン、もうひとつは不活化ワクチン(シングリックス®)です。

水痘生ワクチン

水痘生ワクチンは従前から水痘(水ぼうそう)の予防に使用されてきたワクチンで、日本では1~3歳までの間に2回の定期接種を行うことになっています。これを成人してから改めて接種することで、帯状疱疹の発症および帯状疱疹後疼痛の予防に効果があることが分かっています7)8)11)。

シングリックス®

シングリックス®は帯状疱疹の予防を目的として開発された不活化ワクチンです。こちらは帯状疱疹の発症および帯状疱疹後疼痛の予防に効果があり、その効果は水痘生ワクチンを上回ると考えられています※)。

11) Izurieta H S, et al. Clin Infedt Dis. 64: 785-793 (2017)

※)ただしシングリックス®と水痘生ワクチンを直接比較した臨床研究は2024年11月現在では存在しません。あくまでも、それぞれのワクチンの臨床研究のデータを比較することによる推測です。

直接比較した臨床試験の結果ではありませんが、あくまで患者さんが選択される際の目安として、それぞれのワクチンの効果を以下に表で比較します。

帯状疱疹の発症予防効果

| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | |

| 水痘生ワクチン | 67% | 47% | 38% | 41% | 37% | 32% | 29% | 31% |

| シングリックス® | 97% | 92% | 92% | 89% | 88% | 83% | 84% | 72% |

帯状疱疹後疼痛の予防効果

| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | |

| 水痘生ワクチン | 70% | 49% | 50% | 44% | 40% | 52% | 60% |

| シングリックス® | 100% | 100% | 95% | 96% | ― | ― | ― |

表中の数字は投薬による有害事象の減少率を示しており、数字が大きい方が効果が高いと言えます。

計算式は 減少率(%)=(1-プラセボに対するワクチン接種群の発症率の比)×100 としました。

一部の数字はデータから私自身が計算して算出し、簡素化するために小数点以下は切り捨てました。

またシングリックス®の帯状疱疹後疼痛については、5年後以降のデータが手元にないため割愛しました。

このようにシングリックス®の方が効果が高いことが示唆されています。

それなら水痘生ワクチンの出る幕はなく、迷わずシングリックス®を打てば良いのかというと、そういうわけでもありません。シングリックス®は水痘生ワクチンよりも高価なのです。

例えば当院の任意接種では、水痘生ワクチンは8,000円、シングリックス®は44,000円(22,000円×2回)という価格差があります。帯状疱疹のワクチンは任意接種ですので医療機関により多少の価格設定の差がありますが、当院の価格は平均的なものだと思います。

お知らせ

2025年4月1日より、札幌市では帯状疱疹ワクチンの定期接種が開始となりました。

制度の概要は以下のページをご覧ください。

それぞれのワクチンの費用対効果

もう少し踏み込んで、ワクチンの費用対効果についてご説明します。

そもそも帯状疱疹を発症する確率は4.15/1000人年であり、そのうち帯状疱疹後疼痛が残る割合は10~20%程度です。仮に帯状疱疹後疼痛が15%の確率で残るとすれば、帯状疱疹後疼痛が残る確率は0.62/1000人年という計算になります。

札幌市の人口は約200万人ですから、1年間に札幌市内で8,300人ほどが帯状疱疹を発症し、このうち1,200人ほどに帯状疱疹後疼痛が残るという計算になります。まず、この発症頻度を高いと見るか低いと見るかによって費用対効果の見え方が変わると思います。

さらにイメージを膨らませるべく、下に各ワクチンを打った場合の予防効果を反映させた表を示します。表中の数字は1,000人当たりの1年間の発症数です。

帯状疱疹の発症数

| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | |

| ワクチン接種なし | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |

| 水痘生ワクチン | 1.36 | 2.19 | 2.57 | 2.44 | 2.61 |

| シングリックス® | 0.12 | 0.33 | 0.20 | 0.45 | 0.49 |

ワクチン接種がなければ、1年間で人口1,000人あたり4人の帯状疱疹の患者さんが発生します。

接種直後1年間では、水痘生ワクチンはこの4人のうち3人、シングリックス®は4人のうち4人の患者さんを減らす効果があります。

接種後5年間が経過した時点では、水痘生ワクチンでは4人のうち1~2人、シングリックス®では4人のうち3~4人の患者さんを減らす程度の効果が持続しています。

帯状疱疹後疼痛の発症数

| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | |

| ワクチン接種なし | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |

| 水痘生ワクチン | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |

| シングリックス® | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | ― |

こちらは1,000人あたりではイメージしにくいので(表中の数字が1未満なので)、10,000人あたりに換算してご説明します。

ワクチン接種がなければ、1年間で10,000人あたり6人の帯状疱疹後疼痛の患者さんが発生します。

接種直後1年間では、水痘生ワクチンはこの6人のうち4人、シングリックス®は6人のうち6人の患者さんを減らす効果があります。

接種後4年間が経過した時点では、水痘生ワクチンは6人のうち3人、シングリックス®は6人のうち6人の患者さんを減らす程度の効果が持続しています。

これらの数字を踏まえて費用対効果を評価する必要があります。

上述のように水痘生ワクチンは8,000円、シングリックス®は44,000円です。価格差36,000円、5.5倍の費用をかけるだけの差があるかという検証が必要になります。

これについては結論の相反する論説があります。すなわち、水痘生ワクチンの方が費用対効果に優れる12)という論説と、シングリックス®の方が費用対効果に優れる13)という論説です。

12) Hoshi S, et al. Vaccine. 37: 3588-3597 (2019)

13) Teng L, et al. Dermatol Ther 12: 1447-1467 (2022)

帯状疱疹ワクチンの選び方

結局、どちらのワクチンを選べば良いのか分かりませんね。

厚生労働省の専門家委員会は「帯状疱疹に対するワクチンを定期接種として行うことが科学的に妥当」という見解を示しており、札幌市では2025年4月1日から帯状疱疹に対するワクチンが定期接種に組み入れられました。しかしこの専門家委員会においても、水痘生ワクチンとシングリックス®の費用対効果の優劣については結論が出ていない状況です(2024年11月現在)。

今後、新しい臨床研究が費用対効果の優劣を明らかにするかもしれません。しかし現時点では費用対効果を根拠に水痘生ワクチンとシングリックス®のどちらかを選択するのは難しいと思います。では何を根拠に選ぶかというと、これはもう感覚的に選ぶよりほかないと考えます。

「そもそも帯状疱疹は1年に4.15/1000人しか発症しないのだから、水痘生ワクチンくらいで良いだろう」という意見にも一理ありますし、「健康への支出には糸目をつけないからシングリックス®を打ちたい」という意見にも一理あります。さらに言うと「帯状疱疹は早めに受診すれば後遺症もなく治ることが多いのだから、ワクチンは打たず、疑わしい痛みを感じたらすぐ受診する」という意見にも一理あります。

なお、高度の免疫不全状態の患者さんに関しましては、生ワクチン接種による医原性の健康被害の可能性を考慮する必要があります。本稿執筆時点では「免疫不全状態にある患者に対する予防接種ガイドライン2024」という基準があり、このガイドラインに則って接種するのが一般的かと思います。

この判断を行うのは医師の仕事ですので、ご不明な点がありましたらご相談ください。

今後、帯状疱疹に対するワクチンについて新しい知見がありましたら、このページを更新してお伝えいたします。また冒頭にも記載しましたように、帯状疱疹は免疫力が低下した場面で発症します。バランスの良い食事を摂ること、疲れたら休むこと、手洗いやうがいで感冒を避けることなどを心がけていただき、どうかご自愛ください。