当院は医療費の適正化に努めています。そもそも医学的な観点から過不足ない医療の提供を目指すというのは当たり前のことです。それに加えて、経済的な観点からも過不足ない医療の提供を目指すという当院の理念について、本稿でお伝えできればと存じます。したがって本稿が「医療の話」というより「お金の話」であることを、予めご了承ください。

社会の医療費負担が増えている

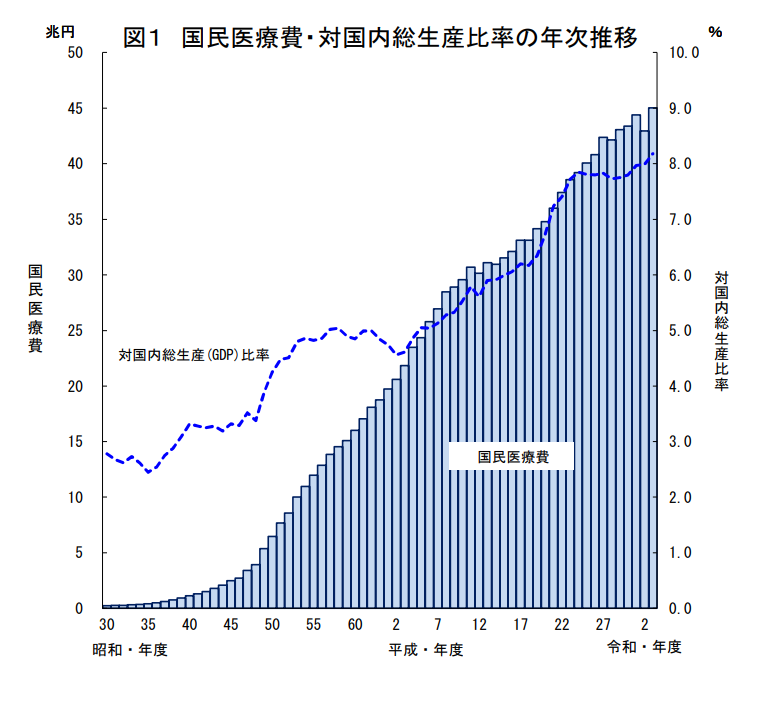

これは日本の医療費の年次推移を表したグラフです。棒グラフは医療費の総額、折れ線グラフは国内総生産(GDP)に対する医療費の比率です。

通貨の価値はインフレにより緩やかに下落しますから、単純に金額を比較するよりも、GDPに対する比率(折れ線グラフ)を見て評価するのが良いと思います。

このグラフの意味するところは、社会全体における仕事のうち、医療の占める割合が高くなっているということです。50年前にはGDPの5%程度であった医療費が、2020年代には8%程度まで上昇しています。

国民皆保険制度のある日本では、公的医療保険制度で医療費の一部を賄っています。公的医療保険制度の原資はみなさまの納める健康保険料や税金ですから、医療費が高くなるということは、他の用途(経済活動や公共政策)に充てる費用が減るということを意味します。

改めて地球上を見渡すと、欧米型の高度産業社会が成熟すると必ずこのフェーズに辿りつくようです。高度産業社会そのものが晩婚化、少子化、高齢化の原因だからです。高度に産業が発達していて若者が早くに結婚して子だくさん。そんな社会はあり得ないと今なら分かりますよね。

そして少子高齢化が進むと、社会全体における仕事のうち医療の占める割合が高くなることは必然です。

医療業界の現状

では、高齢化で医療費が増えて日本の医療業界が経済的に潤っているかと言えば、そんなことはありません。

日本では診療報酬制度により各医療行為ごとの報酬(価格)が定められています。つまり一般的な商いと違って、価格の自己決定権がありません。このため国が医療費を抑えようとすれば、驚くほど簡単に抑えられてしまいます。

例えば、世間の物価が1年間で2~3%上昇している近年において、医業の診療報酬は2022年→2024年の2年間で0.88%の上昇に抑えられました。ものすごく単純に考えると、支出は1年間で2~3%増加するのに、収入は2年間で0.88%の上昇にとどまるということです。さらに言うと、実際に現場で算定する診療報酬が0.88%上昇しているわけではなく、むしろ減少しているのが実態です。実は医療業界も少子高齢化に苦しんでいるのです。

しかし、これは現時点ではやむを得ないことだろうというのが私見です。国は医療ばかりをしているわけにはいきません。したがって「少子高齢化社会で医療の仕事の割合が増えているのだから、医療費の負担が大きくなっても仕方がない」とはなりません。晩婚化、少子化、高齢化という社会構造を直ちに解消できないのであれば、診療報酬の単価を相対的に下げるよりほかに即効性のある方法がないのだろうと思います。あるいはいっそ米国のように医療保険を民間に委ねる方法もあるかもしれませんが、これは国民皆保険制度の崩壊と医療格差の拡大を意味します。

みなさまの負担

言うまでもなく、窓口で医療機関に支払う費用は必要最小限にしたいですよね。さらに、みなさまの負担している医療費は窓口で支払う費用だけではありません。国全体の医療費が高くなれば健康保険料や税金も高くなりますので、これもみなさまの負担になっています。

その負担はとりわけ現役世代で高く、若者の経済的な余裕が削がれれば、少子化や晩婚化に拍車がかかります。

こういった観点からも、日本の医療機関は必要十分な医療を提供するよう努める必要があると考えています。

当院が医療費の適正化を目指す理由

当院が医療費の適正化を目指す理由は「三方よし」を目指すからです。この場合の三方とは「患者のみなさま」「当院」「社会」だと考えています。

医療機関が無駄のない診療を行うことで医療費の増大に歯止めがかかれば、患者のみなさまの負担が減り、ひいては社会の負担が減ります。また少子化を止められないまでも、それに加担することがなくなります。そしてこの当院の理念がみなさまの信頼獲得につながれば、それが当院にとっての利益になります。

毎月とてつもない運営費用が発生している大規模な医療機関では、このように自ら医業収入を減らす理念を掲げることは難しいかもしれません。あっという間に資金ショートしてしまい、直ちに存続が危うくなるからです。当院が小規模のクリニックであるからこそ、現在の診療報酬制度下でもこの理念を実践できるのだと自負しています。

診療の適正化と医療費の適正化は近しい

医療費の適正化は、そもそも難しいことではありません。なぜなら診療を適正化すれば医療費は自ずと適正化されるからです。

3ヶ月ごとの通院で良い状態の方には3ヶ月ごとの通院をご提案する。

6ヶ月ごとの採血で良い状態の方には6ヶ月ごとの採血をご提案する。

他院の検査や処方を確認して重複を避ける。

特定健診やがん検診、人間ドックなどの結果を活用する。

もはや不要な薬が処方継続されている場合には中止をご提案する。

同じ効果が期待される薬剤であれば安い方を選ぶ。

簡単に言えばそれだけのことです。

一方で、通院間隔の延長や処方薬の中止を不安に感じる方もおられます。不安を感じながらの治療では良い結果は得られにくいので、みなさまの意向を確認して無理強いをしないことも肝要と心得ております。

これらを当たり前に続けることで「三方よし」に近づけるのではないかと考えています。

以上、今回は「お金の話」でした。