腫瘍マーカーという言葉をご存じでしょうか。血液中に流れている腫瘍由来のタンパク質を測定し、腫瘍の存在や増大/縮小を評価する検査です。この腫瘍マーカーについてご説明します。

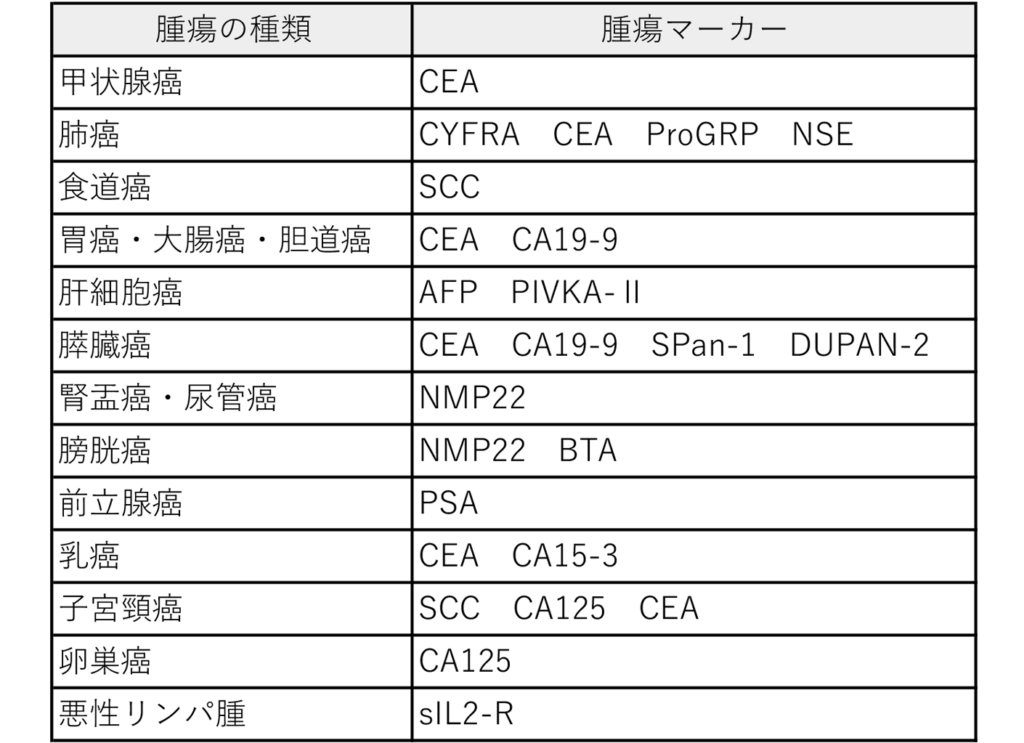

腫瘍マーカーの種類

腫瘍マーカーは腫瘍の種類により異なります。

数多くの腫瘍マーカーがあるのですが、ここでは代表的なものをご紹介します。

腫瘍マーカーの感度

疾患の存在を広く探す検査をスクリーニングといいます。スクリーニングは感度(病気がある場合にきちんと陽性と出る確率)が高く、被検者の負担が小さい検査であることが求められます。

例えば進行大腸癌に対する便潜血検査(2日法)は感度が85%以上と高く、検体も便を採取するだけなので、スクリーニングに適した検査といえます。このため大腸がん検診には便潜血検査が用いられています。

これに対して腫瘍マーカーは一般的に感度が高くありません。例えば、同じく進行大腸癌に対するCEAの感度は30%程度です1)※)。また早期癌では腫瘍マーカーが上がらないことがほとんどです。このため腫瘍マーカーはスクリーニングに最適な検査ではないとされ、一般的な健診の項目にも含まれておりません。ただし例外的にスクリーニングに適した腫瘍マーカーもありますので、これについては後述します。

1) Tsunemi S, et al. J Gastroenterol. 15: 831-836 (1982)

※)当時はCEAの基準値が2.5 ng/dL であったため陽性率は57%と報告されていますが、現在の基準値(5.0ng/dL)に照らすと31%となります。ただし1982年当時と現在の検査精度の差分については未知数です。

では腫瘍マーカーはどのような場合に主な意義があるのか、以下に例を挙げます。

(例1)

大腸カメラで大腸癌が見つかり、CTで臨床ステージⅠ~Ⅳと診断された場合、手術や化学療法を中心に治療を行います。この治療前に腫瘍マーカーが高値であった場合、治療後の腫瘍マーカーの推移を見ることで、治療の効果を評価できます。

(例2)

CTで腹部に腫瘍があると指摘されたものの、その腫瘍がどの臓器由来か判然としない場合に、原発巣を推定するための補助診断として測定します。上述のように腫瘍マーカーは腫瘍の種類により異なるので、どの腫瘍マーカーが上がっているかを見ることで、どの臓器由来の腫瘍なのかを推定することができます。

このように、腫瘍マーカーは腫瘍の有無を判別するためではなく、腫瘍があることが分かっている場合、あるいは少なくとも腫瘍の存在を疑う場合に測定することで本来の意義を発揮します。

感度の高い腫瘍マーカー

一般的には感度の高くない腫瘍マーカーですが、例外的に感度の高いマーカーがあります。

その筆頭が前立腺癌に対するPSA、次点は卵巣癌に対するCA125です。これらはそれぞれ感度が80.4%2)と62.53)-804)%と報告されており、他の腫瘍マーカーと比較して感度が高いといえます。

このため、札幌市ではPSA測定による前立腺がん検査を公費負担(公費4,500円+自己負担500円/2024年6月時点)で行っています。

2) Imai K, et al. J Urol. 154: 1085-1089 (1995)

3) Konishi I, et al. J Obetetrics and Gynaecol. 38: 827-836 (1986)

4) 中村哲也ら. 岡山医学会雑誌. 98: 819-826. (1986)

腫瘍マーカー高値でも癌とは限りません

人間ドックなどで腫瘍マーカーを測定し、結果が高値だとショックを受けますよね。しかしまだ腫瘍があると確定したわけではありません。偽陽性という可能性があります。異常高値の場合は腫瘍がある可能性が高いのですが、軽度から中等度の高値では、腫瘍以外の原因で腫瘍マーカーが上昇していることがあります。

腫瘍マーカーを上昇させる腫瘍以外の原因

- 良性疾患

- 喫煙

- 薬剤

- 飲酒

- 肝障害

- 腎障害

腫瘍マーカーは感度が低いだけでなく、特異度(腫瘍がない場合にきちんと陰性と出る確率)も低いので、必ず他の検査と組み合わせて診断を行います。

人間ドックで腫瘍マーカーを測るのはなぜ?

一般的な健診には腫瘍マーカーが含まれませんが、人間ドックでは腫瘍マーカーを測定することがあります。これは人間ドックが自費診療だからできることです。

実際に、腫瘍マーカー高値をきっかけに悪性腫瘍を疑い、精査の末に腫瘍の存在が発覚することはあります。ですから、スクリーニングとして腫瘍マーカーを測定することも決して無意味ではありません。

ただ、感度と特異度が低い検査を広く全体に行うことは医療経済的な妥当性に欠けるという理由で、公的医療保険や公的健診ではスクリーニングとしての腫瘍マーカー測定をサポートしていないのです。

感度や特異度が低いということを踏まえても、少しでも腫瘍発見の機会を増やすべく、ご自身で費用を負担して人間ドックで腫瘍マーカーを測定すると判断されるのであれば、それは意義のあることかと思います。

まとめ

腫瘍マーカーという名前から受ける印象は「腫瘍の有無を判別する検査」というものではないでしょうか。採血をするだけで腫瘍の有無を高い精度で判別できるとしたら、それは夢のように素晴らしいことですね。しかし現実にはそのような検査はいまだ存在しておらず、複数の検査を組み合わせて、腫瘍の早期発見に努めるよりほかありません。

今回はあまり夢のない内容になってしまいましたが、腫瘍マーカーの実情をお伝えしました。