高血圧はとても頻度の高い疾患ですので、身近に感じられる方も多いのではないでしょうか。高血圧についてより理解を深めていただき、みなさまの健康維持にお役立ていただきたいと思います。

少し詳しく書いてしまいましたので、要点にマーカーを引いておきます。全文はご面倒でしたら、その部分だけお読みください。

高血圧の定義

まず、高血圧の定義とその根拠をご説明します。

高血圧の定義

高血圧の定義は単純で、140/90mmHg 以上を高血圧といいます。

上の血圧(収縮期血圧)、あるいは下の血圧(拡張期血圧)のいずれかが基準値をこえていると高血圧です。

140/90mmHg 以上を高血圧とするのは日本だけでなく世界共通です。

この数字の根拠は、血圧が140/90mmHg 以上の場合、脳卒中および心血管病の発症率、さらに総死亡率が上昇するという過去の疫学研究にあります1)2)3)4)。

1) Arima H, et al. Arch Intern Med. 163: 361-366 (2003)

2) Ueda K, et al. J Hypertens. 6: 991-997 (1988)

3) 島本和明. 日内会誌. 88: 401-405 (1999)

4) Takashima N, et al. J Hypertens. 30: 2299-2306 (2012)

家庭血圧と血圧手帳

続いて家庭血圧という基準についてご説明します。先に述べた血圧が任意の環境での血圧測定なのに対し、この家庭血圧は測定場所が自宅で、ストレスのない環境で測定するという特徴があります。

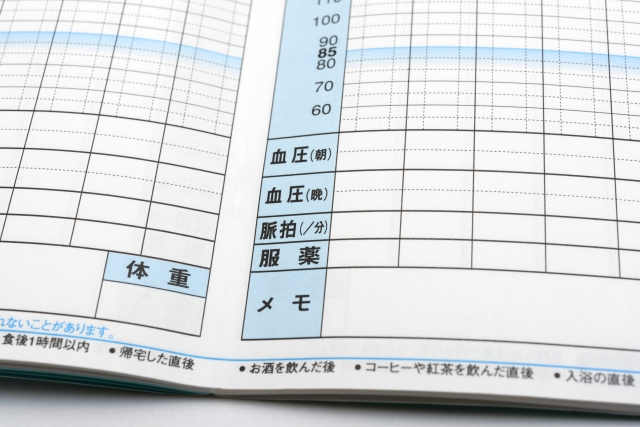

血圧手帳

ご自宅で測定した家庭血圧は、血圧手帳という小冊子に記録しておきます。この記録が高血圧の診療において重要な情報になります。

受診に伴う移動や緊張から、診察室での血圧はいつもより高い数値になりがちです。しかし血圧手帳の記録を参照すれば、普段の血圧をうかがい知ることができます。

家庭血圧における高血圧の基準値は135/85mmHg であり、高血圧の定義よりも少し低い数値(厳しい基準)になります。これは、家庭血圧が138/83mmHg 以上のときに心血管病死のリスクが上昇するという疫学研究を根拠にしています5)。

なお同研究において、心血管病死のリスクが最小になる家庭血圧は120-127/72-76mmHg と報告されています。

診察室での血圧と家庭血圧の間に乖離があることは、医師の体感としても同意するところです。なかには診察室でも血圧が上がらない方もおられますが、収縮期血圧が家庭血圧よりも10~30mmHg ほど高くなっている方が過半数のようです。診察室での高い数値だけを見ていると必要以上にお薬が増えてしまいますが、血圧手帳から家庭血圧の情報を得ることで、処方を最適化できます。

5) Imai Y, et al. Blood Press Monit. 1(Suppl 2): S51-S58 (1996)

高血圧の見つけ方

血圧が急激に上がると頭痛などの症状が現れることもありますが、ゆっくりと進んだ高血圧は無症状のこともあります。例えば180/100mmHg という高血圧切迫症、ひいては高血圧緊急症になりうる数値であっても、全くの無症状だったという患者さんもおられます。

このため、日常生活のなかに血圧を測定する機会を持つことが重要です。例えば、以下のような機会に血圧を測定されると良いと思います。

高血圧を見つける機会

- 定期健診など

- 医療機関、健康センター、トレーニングジム、入浴施設などに設置された血圧測定器を使用

- ご家庭用の血圧測定器を使用

ご家庭用の血圧測定器は、お近くの薬局やホームセンターで購入できます。価格は5,000~10,000円ほどです。

手首に巻くタイプと腕に巻くタイプがありますが、腕のタイプをお勧めします。手首のタイプは簡便ですが、測定値にムラがあるため信頼性に欠けます。

高血圧かなと思ったら

血圧測定の機会があり、そのときの血圧が140/90mmHg を超えていたら、高血圧への対策や治療が必要かもしれません。

医療機関を受診するか、あるいはご自身で家庭血圧を継続的に測定してみてください。家庭血圧は基本的に朝と夜、可能であれば昼も測定しましょう。家庭血圧が135/85mmHg を超えている場合、高血圧の診断になります。

高血圧の診断がついてしまっても、塩分摂取を控える、しっかり睡眠をとる、肥満を解消するなど、生活習慣の改善で血圧を下げられることもあります。家庭血圧が140/90前後の方は、まずは生活習慣の改善に取り組むのも良いかもしれません。

一方で、測ってみたら血圧が160/100mmHg を超えていたというような場合は、あまりご自身で粘らず、早めに医療機関を受診するのが良いと思います。

なお「高血圧の薬は一度出されたら最後、一生飲み続けることになる」という印象があるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。確かにずっと服用される方が多いのも事実ですが、生活習慣や環境の変化、あるいは単にご年齢を重ねるだけでも、徐々に血圧が下がっていくことがあります。当然、血圧が下がるにつれて処方は減っていきますので、いつしか服薬が不要になることもあります。

高血圧かなと思ったら

- 家庭血圧が135/85mmHg 以上の場合は高血圧です。

- ただし糖尿病や慢性腎臓病がある場合は125/75mmHg が目標値です(後述します)。

- 血圧が少し高いくらいであれば、家庭血圧の測定を継続しつつ、ご自身で生活習慣の改善に取り組むのも良いと思います。

- 血圧が明らかに高い場合や、早く血圧を下げたい場合、あるいは生活習慣を改善しても血圧が下がらない場合は、医療機関を受診してください。

- いったん処方開始となった後でも、血圧が下がってくれば処方が不要になることもあります。

高血圧に関連する危険因子

高血圧は単独でも脳卒中や心血管病の主要な危険因子ですが、他の危険因子と関連すると、その寄与危険度がさらに増大します6)。細かくお伝えすると煩雑になるので、ここでは簡略にお伝えします。

高血圧に関連する危険因子

- 高齢(65歳以上)

- 喫煙

- 脂質異常症

- 肥満

- 糖尿病

- 慢性腎臓病

- 抗血栓薬(血液サラサラの薬)

このうち抗血栓薬以外は、高血圧と相まって動脈硬化による脳梗塞や心血管病(血管が詰まる疾患)のリスクを増大させます。

抗血栓薬については、服薬中に血圧が高くなると頭蓋内出血(脳出血など)のリスクが増大する7)ため、130/80mmHg を目安とし、可能であればそれ未満を目指すことが望ましいとされています。

6) Gueyffier F, et al. Ann Intern Med. 126 :761-767 (1997)

7) Toyoda K, et al. Stroke. 39: 1740-1745 (2008)

血圧は低いほど良いのか

長くなってきましたので、これが最後の項目です。ここまで高血圧のリスクについて説明してきましたが、血圧を下げれば下げるほど良いのかというと、そういうわけでもないようです。過剰な降圧は不要、あるいは場合により有害という論説もあります。

海外の研究ですが、血圧を130/80mmHg より低く下げても、脳卒中や心血管病の発症率は下がらないという報告があります8)。

また高齢者には既存の臓器障害が多いこともあり、血圧を下げすぎると主要臓器に血流障害が起こることも懸念されます。例えば左右両方の頸動脈に70%の狭窄がある場合に、収縮期血圧を140mmHgまで下げると、脳血管障害のリスクが増大したとする報告があります9) 。

さらに別の研究では、虚血性心疾患の既往のある患者さんについて、過度に血圧を下げると心筋梗塞や死亡率が増加する懸念も示されています10)。

8) Bangalore S, et al. Circulation. 123: 2799-2810 (2011)

9) Rothwell PM, et al. Stroke. 34: 2583-2590 (2003)

10) Sleight P, et al. J Hypertens. 27: 1360-1369 (2009)

これらのデータも踏まえて、日本の高血圧治療ガイドラインでは、前述の危険因子と併せて下のような降圧目標が定められています。

| 診察室血圧 (mmHg) | 家庭血圧 (mmHg) | |

| 74歳以下 | 140/90 未満 | 135/85 未満 |

| 75歳以上 | 150/90 未満 (可能なら140/90 未満) | 145/85 未満 (可能なら135/85 未満) |

| 糖尿病あり | 130/80 未満 | 125/75 未満 |

| 慢性腎臓病あり(尿タンパク陽性) | 130/80 未満 | 125/75 未満 |

| 脳血管障害の既往あり 冠動脈疾患の既往あり (※) | 140/90 未満 | 135/85 未満 |

(※ 脳血管障害や冠動脈疾患の既往のある方は抗血栓薬を服用していることも多く、その場合は130/80mmHg を降圧目標にすることもあります。)

高血圧の診断基準が140/90mmHg 以上(家庭血圧 135/80 mmHg 以上)ですから、診断基準と降圧目標とに整合性もありますね。

医師はこれらの降圧目標に向けて、患者さんの既往歴なども考慮しつつ、日々の処方を調整しています。

細かい数字は医師に任せて、患者のみなさまは「一般的には135/85くらいが良い」「糖尿病、腎臓病、血液サラサラの薬がある場合はちょっと低めにする」「高齢者はちょっと高めでも良い」と覚えていただければ十分かと存じます。

心筋梗塞や脳梗塞を発症してしまうと、それまでの生活が一変してしまうことになります。そして多くの場合、それは大きな困難につながります。今できることから始めて未来の生活を守りましょう。医療はそのお手伝いをいたします。